家庭で毎日出るごみ。燃えるごみ、不燃ごみ、資源ごみなど、分別のルールは自治体ごとに違い、時には「これはどこに捨てればいいの?」と迷ってしまうこともあります。

ごみの分別を正しく行うことは、リサイクル率を高め、環境保護や資源の有効利用につながる大切な取り組みです。この記事では、ごみ分別の早見表として、代表的な品目ごとの分け方をまとめ、さらに正しい出し方のコツや注意点を解説します。日々の生活で迷わず実践できるように、ぜひ参考にしてください。

目次

ごみ分別の基本ルール

ごみ分別の方法は全国で統一されていません。自治体によって「燃えるごみ」「可燃ごみ」「燃やすごみ」など呼び方が異なり、出せる品目も違います。しかし、多くの自治体に共通する基本的な考え方があります。

- 燃えるごみ(可燃ごみ):生ごみ、紙くず、衣類など燃やせるもの。

- 燃えないごみ(不燃ごみ):ガラス、金属、陶器類など燃えないもの。

- 資源ごみ:リサイクル可能なもの。ペットボトル、缶、びん、古紙など。

- 危険ごみ:電池、蛍光灯、ライターなど危険物を含むもの。

ごみを正しく分別することで、資源が再利用されるだけでなく、処理コストの削減にもつながります。

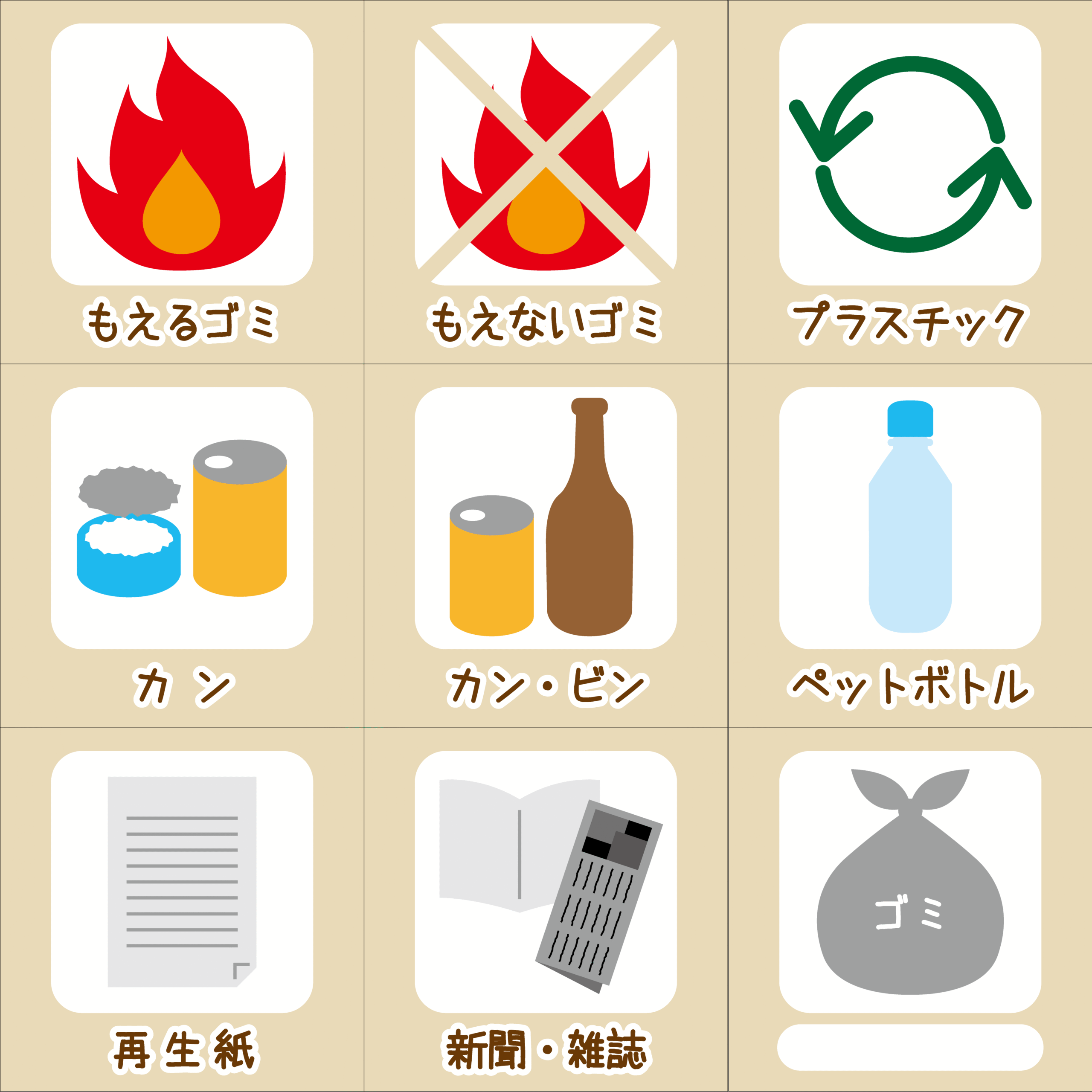

ごみ分別早見表(代表例)

ここでは、家庭でよく出るごみを種類ごとに分けた「早見表」を紹介します。お住まいの地域のルールと照らし合わせて活用してください。

燃えるごみ(可燃ごみ)

- 生ごみ(野菜の皮、果物の芯、残飯)

- 紙くず(ティッシュ、汚れた紙、お菓子の袋)

- プラスチック製品(汚れが落ちない容器、ラップ)

- 衣類(布切れ、靴下、下着)

燃えないごみ(不燃ごみ)

- ガラス片(割れたコップや食器)

- 陶器類(茶碗、皿)

- 小型金属(はさみ、スプーン、缶切り)

- 化粧品容器(ガラス瓶、金属製ケース)

資源ごみ

- ペットボトル(ラベルとキャップは外す)

- 空き缶(アルミ缶、スチール缶)

- 空き瓶(透明、茶色、その他に分別)

- 古紙(新聞、雑誌、ダンボール、牛乳パック)

危険ごみ

- 電池(乾電池、ボタン電池)

- 蛍光灯・電球

- スプレー缶(中身を使い切って穴を開ける)

- ライター(ガスを抜いてから)

迷いやすいごみの分け方

日常生活の中で「これはどっち?」と迷うことが多い品目をいくつか解説します。

- ピザの箱:油汚れがなければ古紙。汚れていれば燃えるごみ。

- アルミホイル:汚れていれば燃えるごみ。洗ってきれいなら資源ごみ。

- 割り箸:燃えるごみ。未使用で包装されていれば資源ごみに回収される場合も。

- CDやDVD:多くは燃えないごみ。ケースはプラスチックごみ。

- カセットテープやビデオテープ:燃えるごみ扱いになることが多い。

正しい出し方のコツ

ごみは分別だけでなく、出し方にも注意が必要です。

- 袋は指定袋を使用:自治体によって専用のごみ袋が指定されていることがあります。

- 時間を守る:収集日の朝、または前夜に出す。

- 小さくまとめる:新聞やダンボールはひもで縛り、資源ごみを出しやすくする。

- 危険物は安全対策:割れたガラスは新聞紙で包み、「キケン」と表示してから出す。

ごみ分別でよくある失敗例

- ペットボトルを洗わずに出してしまい、回収されなかった。

- スプレー缶の中身が残っていて収集車内で爆発事故につながった。

- ダンボールに食品残りが付着していてリサイクルに回せなかった。

ちょっとした手間を省くと、環境への負担や収集作業員の危険につながるため注意が必要です。

ごみ分別がもたらす効果

正しく分別することで以下の効果があります。

- リサイクル率の向上:限られた資源を有効活用できる。

- 焼却コストの削減:燃やすごみを減らすことで処理費用を軽減。

- CO₂削減:ごみの量を減らすことで環境負荷を減らす。

- 安全性の向上:危険ごみを適切に処理することで事故を防止。

まとめ

ごみ分別は、日常生活で誰もが取り組める環境保護の第一歩です。早見表を活用しながら、迷わず正しく仕分ける習慣を身につけることで、地域社会や地球環境に大きな貢献ができます。

まずは家庭で出るごみを一つひとつ確認し、今日から実践してみましょう。