電気工事士の資格を目指す方にとって、「交流」の理解は避けて通れない重要なテーマです。特に「周波数」「実効値」「位相」といった基本用語は、試験だけでなく現場での安全・正確な作業にも直結します。しかし、数学的なイメージや波形の概念が絡むため、苦手意識を持つ受験者も多いのではないでしょうか。

この記事では、電気工事士試験に頻出する「交流の基礎」について、イラストや比喩も交えながら、できるだけわかりやすく解説していきます。試験前の復習や基礎固めに、ぜひ活用してください。

交流とは何か?直流との違いから確認しよう

まず最初に、「交流(AC)」とは何かを押さえておきましょう。

交流とは、「電流の向きと大きさが周期的に変化する電流」のことを言います。これに対して「直流(DC)」は、電流の向きが常に一定で、電池のように一方向に流れる電流です。

たとえば家庭用のコンセントに流れている電気は「交流」です。時間の経過とともに+(プラス)から−(マイナス)へと、そしてまた+へと繰り返し変化します。これにより、電気を効率よく遠くまで送ることが可能になります。

周波数とは?「1秒間の振動回数」を表す

交流の重要な要素のひとつが「周波数(しゅうはすう)」です。

周波数とは、電流が1秒間に何回正負を行き来するか、つまり「1秒間の周期の数」を表す値です。単位は「Hz(ヘルツ)」です。

たとえば、日本国内では以下のように地域によって異なる周波数が使用されています。

- 東日本:50Hz(1秒間に50回)

- 西日本:60Hz(1秒間に60回)

これは電力会社の発電システムの違いによるもので、周波数の違いは一部の家電製品や機械の動作にも影響するため、現場では重要な知識になります。

実効値とは?「直流に置き換えたときの同等の効果」

次に「実効値(じっこうち)」について見ていきましょう。

実効値は、交流の大きさを表す値で、「直流に換算したときと同じ熱を発生する電流(または電圧)」と考えるとわかりやすいです。

たとえば、家庭用コンセントの電圧は「100V」と表記されていますが、これは「実効値」です。実際には電圧は時間とともに変化していますが、100Vの直流と同じ効果が得られるという意味で「100V」とされています。

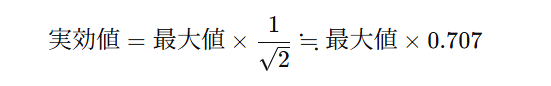

正弦波(サイン波)の場合、実効値は最大値(ピーク値)の約0.707倍です。

この「実効値」の考え方を押さえておくと、電力や安全計算にも役立ちます。

位相とは?「波のズレ」を表す重要な概念

「位相(いそう)」という言葉も、交流の学習で避けて通れないポイントです。位相とは、複数の交流波形が「どのくらい時間的にずれているか」を表す考え方です。

たとえば、2つの波が同じ周波数でも、山や谷の位置が少しずれているとき、「位相がずれている」と表現します。

この位相のズレは、電動機や電源の同期、三相交流などの電力制御の場面で非常に重要です。

代表的な用語として、

- 「進み位相」:基準よりも早く立ち上がる波

- 「遅れ位相」:基準よりも遅れて立ち上がる波

という表現があり、コンデンサやコイルを含む回路の動作理解に欠かせません。

周波数・実効値・位相が試験でどう出るか?

電気工事士の試験では、これらの用語が以下のような形で出題されます。

- 「電圧の実効値が100Vの正弦波における最大値はいくらか」

- 「西日本で使用されている電源周波数を答えよ」

- 「位相差がある2つの波形の関係を選択肢から選べ」

また、計算問題として、

- 実効値と最大値の変換

- 周波数から周期を求める(周期 = 1 / 周波数)

- 位相差を角度(度またはラジアン)で示す問題

といったパターンも頻出です。用語の意味を「暗記」するだけでなく、「どう使われるか」を理解することが得点アップのコツです。

図や波形を見てイメージで覚えるのが効果的

これらの内容は、言葉や計算式だけで覚えるのは難しい部分です。実際の波形の図を見ながら、「時間ごとに変化する波の高さ=電圧や電流」であることを視覚的に捉えることが大切です。

特に、

- 正弦波の形状

- 実効値と最大値の関係(高さの比較)

- 周波数と周期の関係(1秒間の波の数)

- 位相差がある波の重なり

といった視覚情報は、理解と記憶を助けてくれます。

市販の問題集や試験対策本には、わかりやすい図が掲載されているので、図と数式をセットで学ぶようにしましょう。

実務にも活かせる!交流の理解が仕事の質を変える

電気工事士の試験対策として「交流の基礎」を学ぶことは、単なる合格のためだけでなく、実務にも大きく役立ちます。

たとえば、

- 周波数による機器の対応判断

- 実効値をもとに安全な機器選定

- 位相を考慮した電源設計・配線

など、知識があることで安全で正確な作業ができ、事故の防止にもつながります。

また、三相交流や力率など、より高度な電気の世界に進む際にも、この「基礎」がしっかりしていれば応用が効くようになります。

まとめ:交流の基本は早めに理解を!

電気工事士試験を目指すなら、「交流」の基本は必ず押さえるべき分野です。

- 周波数:1秒間の波の回数(Hz)

- 実効値:直流と同じ効果の値

- 位相:波形同士の時間的なずれ

これらの基礎をしっかり理解しておけば、試験の得点力が上がるのはもちろん、実務の現場でも活躍できる知識となります。

「難しそう」と感じる方こそ、図や比喩を使って楽しく学び、合格への第一歩を踏み出しましょう。