電気工事士試験において、電動機と変圧器は毎年のように出題される重要な分野です。

それぞれの仕組みや構造を理解することはもちろん、図記号や接続方法、計算問題への対応力も問われます。

この記事では、初心者にもわかりやすく電動機と変圧器の基礎から試験で問われるポイントまで丁寧に解説します。

これを読めば、苦手意識がある方も自信をもって対策できるようになるはずです。

理解を深めて、合格への一歩を踏み出しましょう!

電動機とは?基本原理と構造を押さえよう

電動機(モーター)は、電気エネルギーを機械エネルギーに変換する装置です。

電気工事士試験では、主に「単相誘導電動機」と「三相誘導電動機」が問われます。

誘導電動機の原理

・回転磁界がコイルに電流を誘導し、その力で回転軸が動きます。

・「フレミングの左手の法則」で、電流と磁界によって力が生じる仕組みが基本です。

単相誘導電動機の特徴

・主に家庭用エアコン、換気扇などに使用

・始動にはコンデンサや補助巻線を使うことで回転を始めます。

・始動トルクが弱く、回転方向を制御しにくいのが特徴。

三相誘導電動機の特徴

・工場や大型施設でよく使われる

・構造がシンプルで頑丈、メンテナンス性にも優れている

・起動がスムーズで効率がよく、正転・逆転も簡単に切替可能

試験では、これらの違いや構造図、回転原理などを問う問題が出題されます。

特に始動装置の種類や結線方法、図記号の意味などをしっかり覚えましょう。

電動機の図記号と読み取りのコツ

電気工事士試験では、図面や記号を見て機器を読み取る力も重要です。

よく出る図記号

- M:モーター(電動機)

- U・V・W:三相モーターの端子記号

- C:コンデンサ

- S:始動装置(スタータ)

図記号を見て、「これは単相なのか、三相なのか」「補助巻線があるか」などを判断します。

また、端子台の接続方法も出題されるので、U-V-WとR-S-Tの対応関係も押さえておきましょう。

変圧器の基本:なぜ必要?どう使う?

変圧器は、電圧を上下させるための装置です。

たとえば、6600Vの高圧電力を家庭用の100Vや200Vに変換する際に使用されます。

変圧器の基本構造

・一次側コイルと二次側コイル、そして鉄心から成る

・一次側に電流が流れることで磁束が発生し、それが二次側に誘導されることで電圧が生まれます

電圧の変換式

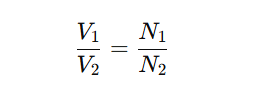

変圧器の電圧比は、以下のように表されます。

ここで、

- V₁:一次側電圧

- V₂:二次側電圧

- N₁:一次側巻線数

- N₂:二次側巻線数

この式に関する計算問題もよく出題されるので、必ずマスターしましょう。

変圧器の種類と特徴

試験で問われやすい変圧器の種類を整理します。

単相変圧器

・一般家庭の配電に用いられる

・構造がシンプルで、コストが安い

三相変圧器

・工場やビルの受変電設備に使われる

・Δ結線(デルタ結線)とY結線(スター結線)がある

結線方式の理解

・Δ-Y結線:三相→単相への変換などに利用される

・Y-Y結線やΔ-Δ結線:三相間での電圧変換で用いられる

結線図やその役割も試験で問われることが多いため、パターンを図で覚えておくと便利です。

試験によく出るポイントと対策

電気工事士試験で問われやすい要点を以下にまとめます。

- 電動機と変圧器の構造図・記号の読み取り

- モーターの起動方法(コンデンサ始動、リアクトル始動など)

- 三相の結線方式とその違い

- 巻線比と電圧比の計算問題

- モーターや変圧器の選定に関する実務的な出題

対策のポイント

- 過去問演習で出題傾向をつかむ

- 配線図記号を毎日少しずつ覚える

- 実際のモーターや変圧器の画像を見てイメージを定着させる

まとめ:理解が合格への近道!

電動機と変圧器は、電気の世界で非常に重要な装置であり、電気工事士試験でも必須の知識です。

構造や仕組みをイメージしながら理解することで、記憶に残りやすくなります。

「なぜその構造なのか」「どのように電気が流れて動くのか」といった“原理”から理解を深め、

過去問を繰り返し解いて、合格に向けて万全の準備をしましょう!